■河源仁濟醫院創始人之一、德籍傳教士和士明等人從東江岸邊上岸。大約攝于1913年至1920年期間。原圖現藏美國南加州大學。

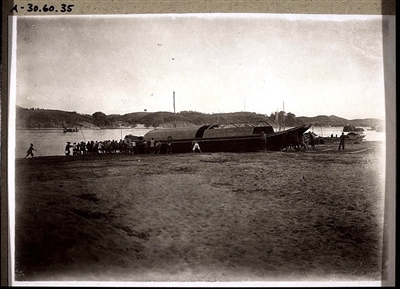

■河源,東江上的木筏船,等待漲水放筏。大約攝于1904年至1920年期間。原圖現藏美國南加州大學。

河源綠水篇③

“你未看此花時,此花與汝同寂,你來看此花時,此花顏色一時明白起來。”這是王陽明的名句。把“花”改成“東江”或“東江流域”,也是一樣的道理。只有把自然地理概念的“江河”放到“人”的眼中觀之,江河便賦予了文化上的意義。

人類總是逐水而居,東江流域亦如是,但因地處五嶺之南,地僻瘴深,自先秦至宋,人口一直稀疏,移民不多,曾是犯事官宦流放之地。直至北宋靖康之難后,中原漢人不斷南逃至閩、贛、粵地區。明初人口數量降至極低,大抵因元朝及元末明初的戰亂所致。清康乾年間,由于取消了部分丁口稅,又出臺了新墾田地不加賦稅的優惠政策,這里的人口開始快速增長。

河源是東江上游代表城市

東江為珠江支流之一,干流長562公里。東江流域地域廣闊,面積3.53萬平方公里,包括江西贛州市尋烏縣、安遠縣、定南縣、龍南縣、全南縣,廣東省河源、惠州、東莞、深圳、廣州(增城)、韶關(新豐)等地,以及香港特別行政區,遍及兩個省、一個特別行政區、七個地級市、二十多個縣區,其中約90%即3.18萬平方公里在廣東境內。

東江流經惠州轄區約180公里,其中流經博羅縣的達147公里。東江流經河源市境內龍川、和平、東源、源城和紫金等縣區,長193.6公里。河源的東江、北江、韓江三大流域中,東江流域面積13737平方公里,約占全市面積的87.3%,是名副其實的“東江明珠”。

自秦設龍川縣以來,今河源市各縣的行政區劃多有變動。河源處地東江上游之畔,以山地、丘陵為多;中游城市以惠州為代表;下游多平原、谷地,城市以東莞為代表。

據《近現代東江社會變遷 研究以惠州為中心》統計,東江流域有166座城鎮沿江布局,8座城鎮臨海分布,靠河臨海的城鎮占城鎮總數的85%。

先秦:東江流域與長江流域

有一定的文化交流

在秦朝征服南越之前,東江流域今河源轄區一帶,很早就有了人類的生存與生產活動,這在上期《溯源》一文中已提及。

考古發現,在先秦前,嶺南地區是越人的聚集地,古龍川(包括現在的河源市)物華天寶,是嶺南較為發達的地區之一。

考古資料還證明,在先秦以前甚至更久遠的年代,古龍川大地就有了人類活動。正是有了早期的人類不斷探求文明活動,才使古龍川成為嶺南文化萌動的沃土,成為嶺南文化的發祥地之一。

雖然是在遍地蛇蟲鼠蟻、巨獸出沒、瘴疬橫行的新石器時期,但古龍川人沒有停下探索文明的腳步。龍川荷樹排遺址出土的紡輪、和平及龍川多個地方出土的越國貴族使用的米字紋陶、佗城坑子里出土了陶器雞形壺等等,這些出土文物,表明即使地處華夏邊陲的嶺南地區的河源大地,也與嶺北的吳越之地保持交往,間接地接觸了中原文化,逐漸催生文化嫩芽,并在歷史的風雨滄桑中汲取多方養分茁壯成長。

許多證據表明,早在四五千年前,百越族及其先民便同中原地區和長江流域人民就有了文化交往。來自江浙一帶的越民,雜居于瑤(古時常作“猺”)、苗、高山等少數民族間。在緊靠東江流域的汕尾田墘出土的石琮和玉琮,經鑒定是華南新石器晚期的產物,又是南北文化交流的有力見證;在連平忠信出土的虎鈕銅槨于,據考證是最早使用于長江中下游地區的一類器物。龍川豐稔牛角塘山等處發現的戰國遺址,亦說明先秦時東江流域一帶已有了一定數量的人口。

1月15日,因萬綠湖水位下降,河源在離市區約6公里處的新回龍鎮發現了一處夏商時期古人類活動遺址,采集了夏商時期石錛9件和110余件六種不同紋飾陶片。

2200多年前,趙佗帶著秦人從東江上了岸

節日的東江邊河源文化廣場,總有很多休閑的人。穿過文化廣場的草地走到東江邊,卻又讓人體會到兩千多年前齊國臨淄的那種繁華,幾乎都要摩肩而行了。他們或疾步走著,兩臂曲起,在身側快速搖動;或悠悠地與友人聊天。有的帶著小孩子,有的騎著單車。江邊吹著微風,對面江岸的燈光倒映在江水上,微微地影動。江邊夜行的人,看得出日子過得都很愜意。

2200多年前,住在東江邊的稀稀疏疏的古龍川居民,驚魂不定地看著黑壓壓數也數不清的人蜂涌上了岸。他們很快就跟著這些人,學會一種全新的農墾技術,還用上了很方便的鐵制農具,讓自己吃得更飽更好。那是秦始皇派來的趙佗,帶著他的文武部屬,坐著船,從東江上岸,到達了龍川。

這些百越之地的古龍川居民,性格慓悍,一言不合就會拳腳相向,古籍記載稱“越人之俗好相攻擊”。廣州市政協文史委副主任、研究員黃淼章認為,這是原始社會末期部族戰爭的殘存形式。趙佗來到嶺南任龍川令后,在龍川推行秦朝的郡縣制,引進中原的先進文化和農耕技術,隨趙佗南下的部分秦軍將士也來到龍川,鎮守縣治和邊關要塞,屯墾戍邊。

縱橫交錯的珠江水系,使古龍川在水路交通上具備方便快捷的良好條件,百越先民早就善于利用舟楫在江河航行。秦漢在平定百越、南越戰爭中,也派遣了大量“樓船之士”,通過水路挺進南越地區。

被委任為首任龍川縣令的趙佗,究竟是怎樣來到龍川的呢?

華南理工大學教授、客家文化研究所所長譚元亨曾到江西、福建實地考察過。他認為,溝通長江、珠江水系的西線在靈渠,東線便在龍川以北江西南部。贛江注入鄱陽湖連接長江,余干則在湖的一側,溯贛江而上,入其支流貢水,往南則是貢水支流桃江,經信豐等與安遠著名的古圩——鶴子圩僅咫尺之遙。而鶴子圩則在定南水上,定南水又匯入了東江,從這里便可直達龍川了。從余干、南康(信豐之西)經貝嶺到龍川,主要是水路,一旦到了龍川,便可以作為中轉站,大批物產便由此地進入廣東腹地。其實,這條東線在唐宋元明清年間,更成了交通的大動脈。

漢代以后,東江南北交通的樞紐位置2000多年來未變。清末王先謙《漢書補注》引《明統志》說“湖漢水”水系狀況時提到:“又二百五十里,至廣東縣界,為東江。諺曰:‘贛江九十九條河,卻有一條通博羅’,謂此水也。”

東江、韓江流經之地,包括了古龍川的大部分地界。據《廣東通志》載,龍川地境含廣東東部大部分,以及福建的東南角部分,東至九連山,西至福建云宵、詔安等縣,北接江西、福建地界,南臨南海,有“當江贛之沖,為汀漳之障,則古三省(按,為粵閩贛)咽喉,四州門戶”(嘉慶《龍川縣志》),乃當時“水陸之要道”。專家史為樂甚至認為,當時龍川縣的范圍是否僅限于此,或者說,趙佗初期控制的地盤是否僅在此范圍內,還很難說。因為由龍川向北,沿東江及其上游之尋烏水至今江西省尋烏縣,當時趙佗通過水道很容易控制這一帶。所以,古龍川很可能包括今尋烏縣地。另據《清一統志》記載,今粵北仁化縣北九十里城口鎮有趙佗城,所以古龍川的西界到底在何處,也值得研究。

王子今認為,龍川置縣,最初就有不宜忽視的交通意義。龍川是吳國人南下通路,而且,在晉人以“吳”為基點的認識中,龍川的交通地位無疑被引起重視。王子今認為,如果貢水和尋烏水至東江聯航的推想成立的話,則龍川秦城的軍事交通意義也可以得到進一步證實。

古時許多連結東江水系和贛江水系的交通線跨越分水嶺的各隘口,其中著名的是東江上游尋烏水與贛江上游貢水支流相水之間的分水嶺,叫筠門嶺(又稱軍門嶺),嶺上有盤古隘,兩山對峙,自古是構通長江中下游地區和粵東地區的重要通道。

據王子今考證,贛江通道與東江通道古來可以溝通,而龍川在這一交通系統中占據著重要地位。在江西安遠,北流的所謂安遠水(今稱濂江)與南流的尋烏水和定南水上游之間,直線距離不過20公里左右。龍川向南,則是可以直接通達番禺(今廣州)的深闊的水道。顯而易見,龍川就成為當時以水路交通為主的聯系南北交通的重要樞紐。

聚邑成城:人口漸成規模

年輕的趙佗具有戰略家的眼光。公元前214年,趙佗站在山巒密布、水道交錯的古龍川大地上“登山望景”,考察多日,最后確定將今佗城“嶅湖之東”作為龍川治所,夯土構筑了一座周長約800米的龍川治所。對這個意義重大的選擇,很多專家學者都為之分析原因,找尋其中的答案。

唐僖宗時龍川邑人翰林學士韋昌明在《越井記》一文中寫道:“南越王趙佗氏,昔令龍川時,建治于嶅湖之東,阻山帶河,四面平曠……”

佗城三面環山,東臨大江,江水如龍流動,群山似虎眈眈,且處于古龍川中心地帶,可利用水道到達龍川所轄的絕大部分地區,進可出江西通往中原、西可至梅關、東可達閩越,南可扺南海,退則易守難攻。同時又處于古邑龍川的中心地帶,便于管理(黃淼章)。

復旦大學教授錢林書也認為,趙佗在龍川縣西南的東江西岸筑城(今佗城)為治所,交通方便是最重要的因素,可利用東江水道直達南海郡縣治番禺,也可以通往整個東江流域。

學者吳凌云亦認為,龍川戰略位置在秦漢乃至近代都是相當重要的,它是廣東的門戶,是溝通嶺南和中原特別是江西、浙江等地的又一樞紐,這可能是秦始皇、任囂在關鍵時刻對趙佗委以重任的原因之一。

趙佗所筑的佗城舊址,后來人們稱之為龍川故城(如唐李吉甫《元和郡縣圖志》)、尉佗城(宋蘇轍詩)、龍川城。后來趙佗又在樂昌建了今稱“趙佗城”、“仁化城”,英德、清遠“萬人城”等。

在龍川的六年里,趙佗在龍川推行秦朝的行政管理制度,引進中原的先進文化和農耕技術,既致力防范“好相攻擊”的越人反抗,又采取“和輯百越”、“漢越雜處”方針,從尊重越人風俗習慣開始,提倡漢越平等,極力安撫越族。他勸導士兵在當地養兒育女,促進漢越同化;為讓南下將士在南越大地上安居樂業,趙佗上書秦始皇,請求派遣沒有丈夫的女子到龍川,“以為士卒衣補”。秦始皇便征召了1.5萬名女子前往南越。

“趙佗主要活動雖在越都番禺,但在此之前,他作為龍川縣令,積極采取一系列政治、經濟、文化措施,把龍川經營為東江流域一個先進地區并產生深遠歷史影響,其功不可沒。”中山大學教授、著名史地學家司徒尚紀在仔細研究趙佗經略龍川與東江流域早期開發后得出這個結論。

人口稀少:唐代尚有大象在東江流域漫步

秦辟南海郡后,漢民南遷東江者慢慢多了起來。

秦代最早移民龍川的,是跟隨趙佗的士卒,有一部分留在了龍川。這從唐代韋昌明的《越井記》中可看出:“又秦徙中縣之民于南方三郡,使與百越雜處,而龍有中縣之民四家。昌明祖以陜中人來此,已歷三十五代矣,實與越井相終始。”韋昌明自云,自家祖上是從“陜中”遷來龍川的。據查,陜為春秋時的晉地,戰國屬魏,屬中原地區。

據新編《龍川縣志》載,這“中縣之民四家”,為趙、韋、官、任四姓。

漢武帝元鼎六年(前111年)南越國被滅,南越改設九郡。此后,中原地區因災荒、戰亂以及王朝政策更迭等原因,諸多北方族群持續長時期南遷。但直到唐代,東江流域的人口仍然稀少,唐劉恂曾有“潮、循多野象”(《嶺表異錄》)的記載。在南越國時期,野象曾被進貢到漢廷。直到乾道七年(1171),潮州還有野象。

在兩千多年來的王朝更迭中,經常血流漂杵,十室九空。有時戰亂能持續幾十上百年,影響數代人。時常發生的災荒,也使人們生活難以為繼。為茍全性命、延續后昆于亂世,中原士族、中下層人士陸續向南遷徙,“衣冠南渡”,很大一部分人經東江出贛徙粵,分據各地,在時間的長河中形成嶺南三大民系——廣府、潮汕、客家。漢族七大民系中,嶺南占其三。

唐宋時期,“嶺南瘴癘地”成了唐王朝中央犯事官員的流放之所。據不完全統計,自唐中宗景龍年間起,就有10多名大臣被貶謫到循州。其中,僅唐朝宰相就有4人:杜元穎、牛僧孺、張錫、崔沆。若加上一個當年不是宰相、后來當了宰相的鄭畋,就有5位唐朝宰相到過循州。武將有左金吾將軍李道古,義武軍節度使渾鎬,滄德宣慰使、諫議大夫柏耆等;文臣中不乏大學者,如唐代著名文學家、思想家李翱,博聞強記的陳諫,太常博士閭丘均,還有隨幕主鄭亞前來的大詩人李商隱。

在宋代,被貶到循州的有蘇轍、宰相吳潛等飽讀詩書的大家。在《龍川縣志》里,收錄了一些被貶來循州的名宦。他們帶來的政風文風,潛移默化地影響了許多循州地區的百姓和士人學子。

雖然東江流域的開發歷史很長,但中上游地區的社會經濟發展相對緩慢。在唐代,東江流域和韓江流域所在的循、潮二州,和海南諸州同被列人口最稀一級,每平方公里不到1戶。

宋代以后,東江上游地區人口密度仍然較小,但在慢慢增加。北宋靖康之難后,金滅北宋的十年以及金人統治中原的數十年間,為避禍,中原漢人持續南逃,大部分到了閩、贛、粵地區。明初人口降至極低,大抵因元朝及元末明初的戰亂所致。滿清康乾年間,由于取消了部分丁口稅,又出臺了新墾田地不加賦稅的優惠政策,人口開始快速增長。有關此情,下期再述。

(轉載 2019年1月20日 河源日報)

粵公網安備 44160202000112號

粵公網安備 44160202000112號