■煤油汽燈

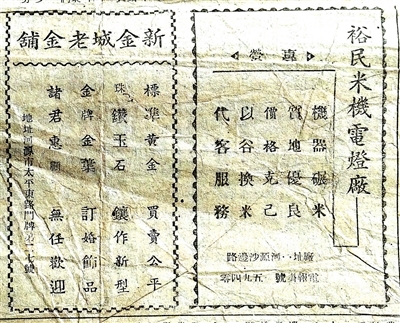

■裕民米機在1948年10月的《正義日報》上刊登的廣告,彼時河源城很多人家已用上了電燈。(原件現藏源城區檔案館)

■1910年,河源一個青年機構接待室的布局。廳堂正中吊著的是一盞煤油汽燈。(原圖現藏美國南加州大學圖書館)

1942年7月,裕民米機電燈廠正式開業,由潘仲良任經理,張季如為副經理,廠址設在河源縣城沙邊路103號。成立初期,僅有17匹馬力發動機一臺,10KW發電機組一座,每日發電量為15KW,約供450盞電燈使用。

1930年,河源出現第一部私人電影機

1910年的德國,已經有了195家電氣公司,電力在德國得到了普遍應用。光緒十一年,張之洞成第一個將電燈引進官署的中國人。第二年,廣東商人黃秉常在張之洞的支持下,在廣州開辦了中國第一個民辦電燈公司。河源出現的第一家電燈公司,公認的說法是裕民米機電燈廠。

河源是哪一年開始用上電的,尚未找到最早的記錄。民國七年(1918年)6月的《大公報》一篇報道上,記載了河源已有電線,但應是電話專線。1930年,河源縣城中興行商人羅炳明買了一部無聲電影機,供家人娛樂。(2000年《河源縣志》)

1932年,河源第一家電影院開業。由縣城商會陳造懷、羅君玲等人合股投資,在縣城太平路開設“太平電影院”,設有35毫米日產有聲“羅拉牌”放映機一部,開業不到一年因虧本而停業。后由羅君玲整頓改造后再營業,并將“太平電影院”改為“紅星電影院”,設有600個座位。(2000年《河源縣志》)這部電影機是怎么運轉的?讓電影機運轉的電是從哪來的?是自備手搖發電機呢,還是其他電源,就不得而知了。

我們在上一期講到,1926年河源就出現有“大行工廠”、馬族自治會等工廠,據說這些工廠在當時尚未用上電。在1941年12月13日的《河源日報》上,仍有售買燈油的廣告。

植物油燈,有什么好處?“光度宏亮、款式新穎、用油省費,堅固耐用”,其受歡迎的程度在當時“博得各界絕大擁護”。河源的代理商是太平路(街)的昌泰誠號。

尋找中國合伙人,讓河源人用上電

裕民米機電燈廠是河源城商人潘仲良牽頭開辦的。

1933年7月加入河源酒米同業公會時,潘仲良才27歲。河源處在東江邊上,抗戰開始后,雖是日軍時不時來轟炸的目標,但也有很長時間不挨轟炸的相對緩和的時期。1938年冬至1939年前后,來自惠州、增城、廣州以及珠江三角洲其他地方的商人和難民,源源不斷流入河源縣城。1938年秋,廣東第四行政督察專員公署由惠州移駐河源縣城。因此,潘仲良經營的恒豐桂米店生意好得很。除了做居民、散客的生意外,還包攬了駐河源第八師的糧食供應。他是個有眼光的中年商人,因常去省城廣州,學習到很多當時先進的工業和商業知識,看到廣州黃秉常開辦的電燈公司,差點讓他驚掉下顎。

潘仲良決定購買用電的機器,取代往日靠人力碾米的落后生產方式,擴大業務,利用河源東江米谷集散地的優勢,謀取企業的更大發展。

那時潘仲良尚未有能力一己承擔所需巨資,他需要合伙人。他先找到朋友、大埔富商張季如,沒費多少力氣就說服了他加入進來。二人又一同去找較年長的河源城商繆靄棠,經多次商量,他們決定成立一個股份公司,于是陸續又找到了劉其忠、李啟康、黎亞插及惠陽富商楊坤明等人,先后開會四次,最后達成了合股協議,并確定成立臨時股東會,召集人為繆靄棠,每股為1萬元(國民黨時期舊幣)。

裕民米機電燈廠成立初始,資本額為民國幣140000元,分為140股,每股1000元。招募時分為東、西股,東股以潘仲良為代表,西股以張季如為代表,各負責募足70股。此后并未增減或調整資本結構。

最大股東有潘仲良,持14股,潘仲良名下的另一商號潘俊才堂占有20股;大埔人開的張東興堂亦持20股,開設有聚泰亨號的繆靄棠持14股;張季如持11股。其余太平路利成棧的潘子達、化龍路啟記李逢榮、太平路曹萬泰號等,各持一定數量的股份。梅縣松口中營街義安機器廠的何亮伍、麥福來(南海人)等,也有一二股。

1942年7月,裕民米機電燈廠正式開業,由潘仲良任經理,張季如為副經理,廠址設在縣城沙邊路103號。廠房地產為潘氏家族嘗產,每年須向潘氏家族繳納租谷100擔。

河源城最初只有450盞電燈能亮

裕民米機成立初期,僅有17匹馬力發動機一臺,10KW發電機組一座,設備簡單。每日發電量為15KW,約供450盞電燈使用。之后增容,每日可發電25KW,可供750盞電燈使用。河源城有幾百戶人家用上了想開就開、想關就關的“長明燈”。其他沒能用上電燈的人家仍在購買“火水”(煤油)點燈。1944年1月,裕民米機復籌備兼營電燈廠,同年5月完成,日間輾米,夜間供電,以輾米為主,供電為副,屬食品工業兼營公用事業性質。(《河源裕民米機電燈廠調查報告》,1951年5月14日,源城區檔案館藏)

這一盛事有兩個不同版本的縣志記載:“裕民米機”添置了1臺30千瓦交流發電機,白天碾米,晚上發電,供工廠用電和鄰近的街道商店照明,河源始用電燈。(2000年《河源縣志》)

河源縣人潘仲良創設火力推動機器碾米廠,利用機器發電,附城始有電燈裝設,為縣機器工業及電燈之嚆矢。(《惠州府志補充民國資料》)

進口德國西門子發動機

抗戰勝利后,人們生活穩定,對用電的需求增加。1946年,裕民米機進行升級改造,購有“TUET2牌德型4-CYLINDER 150R.P.M” 直立式油渣發動機1臺,65匹馬力,后改用木炭為燃料,每日用800司斤(即司碼斤,每100司碼斤等于127市斤)木炭。同時采購了50KW 的SIEMENS(西門子)68KVA 8P.P.F 400/230 VOHS交流發電機一臺,還增加了廣州產的輾米設備。

為吸引更多的顧客,裕民米機豪擲廣告費,在河源正義日報、河源日報上刊登廣告。也正因為這樣,裕民米機才能長久存在,如今我們還能從保存的少量民國舊報中得以重見。1948年10月的一張《正義日報》上的廣告是這樣寫的:“裕民米機電燈廠,專營:機器碾米,質地優良;價格克己,以谷換米,代客服務。地址:河源沙邊街,電報掛號:5940。”

這些設備用了10年后,工匠們依舊墨守成規,缺乏創造性,設備的最高效能仍未發揮。直到1950年被河源縣人民政府接管后,該電燈廠仍不足以供應全城用電。

既是股份公司,盈利后便有花紅派發。該廠設立初期,固定資金為民國幣8萬元,流動資金6萬元。每屆年終結算一次,如有盈余,先發股息周息一分,余以四成分派紅利,六成撥充基本金用作發展基金。自開廠后,歷年均有盈利。以1950年為例,該廠獲利14萬余司斤,分派股息共稻谷14000斤,紅利56000斤,其中潘仲良等3戶股息4800斤,獲紅利19000斤。1951年5月,該廠在縣人民銀行存款有23406849元。

河源城中用電和機器碾米都較早,但在河源城外,這些先進設備一直推遲較長時間才普及。退休老人古錦標是新豐江水庫移民,1959年2月,12歲的他與錫場的父老步行到河源城,受集體安排在上城江家祠打地鋪住了一宿,第二日步行到埔前,從此在埔前安居下來。但那時的埔前,尚未有機器舂米,“直到1965或1966年才有,但不普及,需要付款,家里窮的仍然用人工椿米,真正普及大概在上世紀七十年代初。”古錦標說。

裕民米機被河源縣人民政府接管

據劉伯威《源城鎮解放前工業略述》一文稱,新中國成立前期,除了裕民米機,還有永豐年米機,是河源城當時采用機械加工糧食的僅有兩家工廠。這兩家工廠的原動力是以木炭作燃料的煤氣機,總馬力為12匹,每日可碾米三百五十擔左右。裕民米機裝有德國西門子發電機一臺,白天碾米、晚上發電,供下城、公園部分商店、娛樂場照明,同時也外供印刷廠唯一的一臺2匹馬力單相電動機用電。

新中國成立初期,河源縣委、醫院、電影院、合作總社才各有一部交流收音機;縣城出現第一支光管,沒人懂得安裝,只好請來香港電工師傅安裝。

1949年9月間,河源縣人民政府進入河源城。裕民米機廠于12月21日由粵贛湘邊區縱隊司令部第二支隊接管。1950年3月,移交河源縣人民政府接管,4月28日,縣長林鏡秋、副縣長鄒建簽署命令,委派彭俊、劉育珍二人為駐廠代表,清理進支賬目。1951年4月,東江專署加派劉志文、傅文二人前往監督,1951年5月,政府委派廣州交通銀行駐廠調查股權及財務情況。

1950年3月,河源縣人民政府接管裕民米機后,成立了管理委員會,由彭俊、劉育珍作為縣府代表,加上張季如、潘天育、殷鐵漢、譚克仁、李原共7人組成,張季如為主任委員,彭俊為副主任委員,并成立職工會,劉耀南為主任委員。其時,該廠共有職工34人,其中職員11人,工人23人,待遇為:職工每月最高稻谷550斤,最低150斤;技工最高720斤,最低150斤,另供膳宿。其組織系統設總務部、輾米部、機房部和門市部,門市部又分內外兩部,分管批發和零售工作。

1949年9月18日,國民黨一九六師放棄河源城逃跑后,原粵贛湘邊縱邊主力團第六團一連二排七班班長葉慈林奉命進城,第一個要保護的就是裕民米機和河源印刷廠。“為何要保護呢?因為裕民米機是河源城最大的糧食加工廠、供應商,能保證老百姓有飯吃,有油料。很多原材料在那里,有油料。”年紀將屆九旬的葉慈林說。

1950年3月,河源縣政府接收裕民米機后,每天最高產量可輾米8000多斤,平均每天約輾米6000斤;其中2000斤自售,余為代縣府、公安局、糧食公司或顧客加工,工價每百斤抽出二斤半或三斤米。倉庫設在工廠內。

1951年4月間,河源縣人民政府在進行土改時,將裕民米機廠所有產業沒收充公。

1953年,建設新豐江水電站的設想出現在了新中國的文件上。新豐江水電站是國家第一個五年計劃(1953年至1957年)期間的重點工程之一,是由中國自主設計、自主施工、自主安裝的大型水電工程。它位于河源市區西邊的雙下村亞婆廟峽谷處,距離市區6公里,為華南地區第一大水電站(水庫)。1956年1月新豐江水電工程由國家計委立項,1956~1957年,由水利部派出勘探隊,對新豐江流域進行全面測量勘探。1958年7月15日電廠正式開工建設,由新豐江工程局承建。1959年10月20日大壩下閘蓄水,1960年10月25日正式并網發電。

(轉載 2019年3月24日 河源日報)

粵公網安備 44160202000112號

粵公網安備 44160202000112號