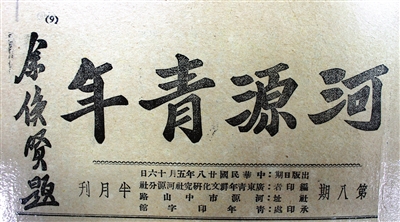

■《河源青年》民國廿八年5月號,刊名為余俊賢所題寫。

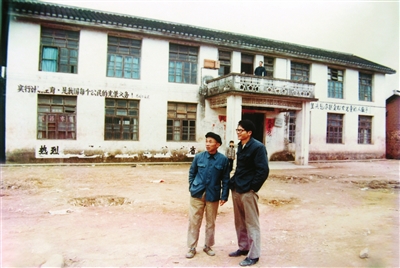

位于東源縣黃村鎮(zhèn)的抗先隊(duì)辦學(xué)舊址。抗戰(zhàn)初期為藍(lán)江小學(xué),抗先隊(duì)曾在此辦過冬學(xué),吸收了一批青年學(xué)習(xí)抗日革命理論。后來,此處改為黃村衛(wèi)生院。

最常看見河源青年活動的場所在哪里?在圖書館,在各類學(xué)校。如今在市圖書館靜謐的閱覽室里,可愛的河源青年正專注地閱讀或做題。和平年代的河源青年,正在以勤學(xué)不殆的方式,“激揚(yáng)青春,為祖國奉獻(xiàn),向夢想前行,方不負(fù)韶華”。

“奮斗,無疑應(yīng)是青春最美麗的顏色。”在中共中央政治局第十四次集體學(xué)習(xí)會上,習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),必須加強(qiáng)對五四運(yùn)動和五四精神的研究,以引導(dǎo)廣大青年在五四精神激勵下,為決勝全面建成小康社會、奪取新時(shí)代中國特色社會主義偉大勝利、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗。

復(fù)興路猶長,奮斗正當(dāng)時(shí)。從100年前的五四運(yùn)動走來,中國青年在各個(gè)時(shí)代以自己的方式,實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。在進(jìn)入全面決勝小康社會的當(dāng)下,回望那個(gè)外敵入侵、國土淪喪、人民生活朝不保夕的災(zāi)難時(shí)期,河源青年與全省、全國青年一道,從小事做起,為祖國的富強(qiáng)流汗流血、發(fā)光發(fā)熱。

第一章 80年前的河源五四紀(jì)念日

五四運(yùn)動爆發(fā)后,幾乎每一年,河源青年都會與全國人民一起,熱烈紀(jì)念這“不能忘卻的紀(jì)念”。1937年抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后的五四運(yùn)動紀(jì)念日,比往年多了許多悲壯色彩。

1939年召開“五四”20周年紀(jì)念大會

1939年的5月4日是河源人難以忘懷的日子。當(dāng)年5月16日的半月刊《河源青年》在一篇文章里為我們留下了當(dāng)時(shí)紀(jì)念盛況的生動記錄。這天上午9時(shí),一個(gè)姓名已不可考證的青年代表(姑且就叫他“代表甲”吧),三五口扒完早飯,急忙趕往中山公園大會堂開會。走進(jìn)會場一看,咦,怎么才到這么幾個(gè)人?會場內(nèi)外的布置、陳設(shè)也跟平時(shí)差不多。

代表甲覺得很奇怪,開會時(shí)間定在10時(shí),差不多就到時(shí)間了啊,為什么會場內(nèi)外還這樣冷清呢?他嘀咕了一句:“大家忘記開會時(shí)間了?”“不是。”一位同志回答說,“大約是因?yàn)楹釉磿r(shí)鐘沒有統(tǒng)一吧!”

話音剛落,代表甲就聽到遠(yuǎn)處傳來歌聲:“保衛(wèi)中華……保衛(wèi)我們五千年輝煌的文化,保衛(wèi)我們?nèi)褡骞采赖募覉@。”他頓時(shí)激動起來,這是多么雄壯的歌聲啊!

首先進(jìn)場的是東江華僑回鄉(xiāng)服務(wù)團(tuán)的隊(duì)伍。在雄壯的歌聲中,每個(gè)人都精神振奮地走進(jìn)會場。緊隨其后的,是工抗會、婦女會、青抗會、縣中、青群社、抗先隊(duì)等團(tuán)體,他們高唱著歌兒進(jìn)入會場。

歌聲、談話聲將會場的氣氛渲染得分外熱烈,每個(gè)參會的青年,臉上都洋溢著蓬勃的朝氣。會前,河源青年暗中傳閱了《五四大會告同胞書》、《服務(wù)團(tuán)的告同胞書》、青年群文化研究社出版的《河源青年》半月刊。

代表甲沉浸在激昂的氛圍中,非常感動,覺得這會場恰似一個(gè)青年大家庭,每個(gè)青年充滿著“我們是中華民族的解放先鋒,我們是反對帝國主義尤其是日本帝國主義的戰(zhàn)士”的情懷。

在雄壯的歌聲中,忽然響起一陣鈴聲,繼而是一句“肅靜”的吶喊聲:“開會了!”

紀(jì)念會開始之前,有個(gè)重要的儀式:青年們穆然肅靜,“向前方壯士致敬”,呼喊剛一發(fā)出,大家都沉痛地低著頭。代表甲在低頭時(shí),眼眶都濕了:“啊!這是多么悲壯的致敬啊!”

向前方戰(zhàn)士致敬后,會議主席在致開幕辭時(shí)說:“我們河源各救亡團(tuán)體要更加團(tuán)結(jié),更加努力,把河源青年統(tǒng)一在抗日的戰(zhàn)線上,再接再厲,繼續(xù)完成五四運(yùn)動未竟的偉大工作。”

各團(tuán)體代表發(fā)言后,有一位青年同志說:“我們要更加團(tuán)結(jié)努力,是必要和應(yīng)該的。但是要注意:凡是阻撓救援工作進(jìn)行的,都是河源的敵人,是中華民族的公敵。鞏固抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線,支持持久戰(zhàn)。撫今追昔,痛定思痛,無論在怎樣的艱難困苦環(huán)境下,我們都要做好自己的工作。”

摘掉上城漢奸家的門匾

青年們在紀(jì)念五四運(yùn)動爆發(fā)20周年大會上提交各種提案后,即席通過了到第四區(qū)專員公署請?jiān)覆?zhǔn)許拆毀漢奸李道軒家宅的臨時(shí)動議,理由是肅奸運(yùn)動大會所通過的“呈請政府查封李道軒財(cái)產(chǎn)”的提案,至今未見政府實(shí)施。

代表甲義憤填膺地說:“這種以民眾力量直接對付漢奸賣國賊的行動,無疑是很必要的,同時(shí)這種行動早就在西安民眾對付大漢奸張慕陶時(shí)表現(xiàn)過了。”

于是,與會青年組成游行隊(duì)列,高呼口號,由主席團(tuán)領(lǐng)隊(duì)巡游,從中山公園向崇報(bào)寺路進(jìn)發(fā)。

上千名青年排成綿延長蛇陣游行,這在河源是空前的。每個(gè)年輕人都緊握拳頭,在“打倒?jié)h奸賣國賊”的口號聲與“打殺漢奸”的歌聲中昂首前行。游行隊(duì)伍里有的同志在互相談話,他們擔(dān)心拆毀李道軒家宅的決議,能否獲得縣政府的授權(quán)。

很快,游行隊(duì)伍來到專員公署門前。“立定!”全隊(duì)聽令,即刻停止前進(jìn)。紀(jì)念會主席團(tuán)派出代表,到專員公署請?jiān)福砑资谴碇弧?/p>

公署里有個(gè)姓曾的科長接待了青年代表。聽了他們的來意,曾科長答復(fù)說:“沒有接到上峰命令以前,專員公署無權(quán)逕行允準(zhǔn),此事可負(fù)責(zé)馬上發(fā)電報(bào)呈請上峰指示辦法。”

青年代表很不滿意這樣的答復(fù),要求謁見當(dāng)時(shí)縣政府的陳秘書。代表們在辦公樓里提要求,同時(shí)外邊的青年一齊高喊“請專員公署快點(diǎn)答復(fù)”的口號,讓每個(gè)代表的心都非常激動。

陳秘書聽了他們的請?jiān)咐碛珊螅硎緹o辦法允準(zhǔn)。這時(shí),外邊同志們又來“助攻”,“打殺漢奸”的歌聲和“請專員公署快點(diǎn)答復(fù)”的口號聲,一陣接一陣地響起,更加撥動了每個(gè)人的心弦,氣氛越來越緊張。

代表們趁機(jī)提出“準(zhǔn)許我們拆毀李道軒家宅”的請求,陳秘書答應(yīng)馬上發(fā)電報(bào)呈請上峰指示辦法。

得到這個(gè)不盡如人意的答復(fù)后,游行隊(duì)伍繼續(xù)向太平路(街)前進(jìn),全隊(duì)唱著“今天是我們的世界,沖破敵人的防線,去跟漢奸走狗帝國主義決一死戰(zhàn)……”的示威歌,響徹云霄的歌聲特別引人注目。

隊(duì)伍行至上城李道軒家宅門前,青年們接受了在現(xiàn)場維護(hù)秩序的縣政府工作人員“不要搗毀李氏房屋”的勸告,把李道軒家門前掛著的“敬梓同仁”四個(gè)字的門匾拆了下來。

“我們把這塊匾拆下來,是表示不承認(rèn)他是中國人,不是中國人當(dāng)然不能掛著廣東省政府主席題贈的門匾了。”代表甲說。

拆下門匾后,有幾個(gè)青年將它扛到當(dāng)時(shí)的國民黨河源縣黨部。在將門匾扛往縣黨部途中,目睹這一幕的民眾,個(gè)個(gè)都義憤填膺,也一同喊著“打倒賣國求榮的漢奸李道軒”的口號。

漢奸李道軒被李氏家族除名

1938年10月22日,廣州淪陷后,河源上城石獅李屋人、曾出任南海縣長(任上曾撥劃公共體育場之北第五段公地為精武會會址)的李道軒,跟隨當(dāng)時(shí)日本任命的廣東偽治安維持會會長彭東園(原)為虎作倀。1939年11月,廣州偽維持會改組為偽市政府,彭東園出任市長,公安處的工作由李道軒主持。不久,公安處改為警備處,仍由李道軒任處長。(《廣東省奸偽動態(tài)調(diào)查專報(bào)》,1940年11月)

河源青年拆除李道軒家的門匾是1939年5月。同年9月中旬,河源縣李氏開先祠族中長者李雨初、李鐵笙等合議,將叛國附日、為虎作倀的“族逆”李道軒開除出族。自李道軒附日后,他在上城的家人羞愧難當(dāng),已潛行逃遁。

還有一種說法是,這年五六月間,河源熱血青年縱火焚燒李道軒的家,城中軍警趕緊出動將火撲滅,怕殃及鄰人。(1939年6月11日《大公報(bào)》)

李氏開先祠彼時(shí)召開特別會議,決議舉報(bào)李道軒財(cái)產(chǎn),以儆奸邪:將李道軒登記在籍的財(cái)產(chǎn)一部分列單,報(bào)至鎮(zhèn)公所轉(zhuǎn)呈上級查封辦理。清單上計(jì)有:河源城太平路槎江書局、昌興號店、利成棧商業(yè)及店外,還有致誠堂、宏業(yè)廟田谷等。他的弟弟李卓如時(shí)任廣州偽商會副會長兼?zhèn)谓椌甘鹈芴街魅危诋?dāng)年9月19日在廣州西關(guān)黎家巷,遭愛國志士狙擊斃命。

第二章 廣東青年抗日先鋒隊(duì)東江區(qū)隊(duì)

活躍在河源、龍川

從1939年10月登記的河源民眾團(tuán)體中看到,河源各地都組織了青年抗敵會,如河源縣青年抗敵同志會、河源縣少年抗敵同志會、河源縣第四區(qū)青年抗敵同志會、河源縣第九區(qū)青年抗敵會、河源縣第十區(qū)青年抗敵同志會等。

除本地青年抗日團(tuán)體,尚有在省城成立的各種青年抗日團(tuán)體,如廣東青年抗日先鋒隊(duì)、東江華僑回鄉(xiāng)服務(wù)團(tuán)等。他們來到河源,與河源青年一起開展軍訓(xùn)、練習(xí)作戰(zhàn)、放哨、募捐等活動,為保衛(wèi)祖國努力奮斗著。

青年救亡運(yùn)動,在河源燃起燎原之火

1938年1月1日,廣東青年抗日先鋒隊(duì)成立。自華南戰(zhàn)事爆發(fā),該隊(duì)編為東、西、北3個(gè)區(qū)隊(duì)。廣東青年抗日先鋒隊(duì)東江區(qū)隊(duì),簡稱“抗先”,一隊(duì)約70人,從廣州退出后,接受第四戰(zhàn)區(qū)民眾動員委員會的指導(dǎo),前往東江工作。他們徒步至河源、惠陽、博羅一帶,參加各地自衛(wèi)團(tuán)及游擊隊(duì)等政治訓(xùn)練,動員民眾隨軍參加服務(wù)及救護(hù)等工作。

當(dāng)時(shí),日軍仍駐扎在惠博地區(qū)。“抗先”這支隊(duì)伍便集中于河源,在位于惠博邊境的埔前、石壩、古竹、觀音閣一帶活動,積極訓(xùn)練自衛(wèi)團(tuán),幫助當(dāng)?shù)剞k自衛(wèi)團(tuán)干部訓(xùn)練班。他們長途跋涉抵達(dá)河源時(shí),時(shí)任河源縣長黃秉勛當(dāng)即幫助動員民眾,“抗先”隊(duì)員們先協(xié)助政府恢復(fù)了河源城的市場秩序,把疏散后的商民重新集中到縣城來。恢復(fù)地方秩序后,大家又忙著去做團(tuán)隊(duì)的政訓(xùn)工作。其次是動員廣大青年,發(fā)動救亡團(tuán)體組織和民眾等。

一部分同志被當(dāng)局分配到各區(qū)自衛(wèi)團(tuán)擔(dān)任政訓(xùn)工作。河源城十字街頭出現(xiàn)了抗日先鋒隊(duì)的流動宣傳隊(duì),演出街頭劇。他們形容枯槁,唱著悲涼凄愴的流亡曲,旁觀者以為他們是真的難民,有的就慷慨解囊,把銅錢、紙幣扔給他們。這些錢后來都被送到了難民收容所。

此后,東江青年救亡運(yùn)動之火漸漸在河源呈燎原之勢。劫后的惠陽、博羅、龍川、紫金的救亡運(yùn)動也逐漸活躍起來。此時(shí),河源已成為惠州下轄10縣的青運(yùn)中心。“廣東抗先”特在河源城太平路1號設(shè)立東江區(qū)隊(duì)部“廣東青年抗日先鋒隊(duì)東江辦事處”,主任為林耀族,秘書叫岑冰薇,組織部部長叫吳逸民,宣傳部部長叫方蕪軍,由他們領(lǐng)導(dǎo)東江青年,積極動員民眾,參加游擊戰(zhàn)爭,建立游擊根據(jù)地。

東江區(qū)隊(duì)組織“抗先”地方部隊(duì),活動在惠、紫、河、龍川、新豐各縣, “抗先”規(guī)模超過千人。這些“抗先”隊(duì)員,對當(dāng)?shù)鼐韧龉ぷ髌鸬搅讼喈?dāng)大的推動作用。

為祖國奉獻(xiàn),方不負(fù)韶華

這一時(shí)期,海豐、陸豐、五華、河源均已成立縣青年抗敵同志會,組織尤以海豐規(guī)模最大。1939年春,龍川成立了縣青年抗日先鋒隊(duì)的統(tǒng)一組織,縣長鄧鴻芹親任隊(duì)長,秘書為中山大學(xué)戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)的張克明。當(dāng)年還叫鄭文生的蕭殷,曾在龍川青年抗日先鋒隊(duì)工作過。在鄧鴻芹領(lǐng)導(dǎo)下,當(dāng)?shù)亻_辦過50期青年干部自我教育班。龍川的救亡運(yùn)動,不但得到了縣政府、縣黨部及當(dāng)時(shí)士紳的支持,還得到各地團(tuán)鄉(xiāng)會、同學(xué)會的熱烈擁護(hù)與幫助。

和平縣的熱血青年大多聚集在農(nóng)抗會的旗幟下。當(dāng)時(shí)的和平農(nóng)抗會會員中很大一部分是青年。惠陽、博羅當(dāng)時(shí)雖還沒有全縣的統(tǒng)一組織,但組織起來的青年也有一兩千人。博羅縣政府的戰(zhàn)時(shí)工作隊(duì)已發(fā)展到20余人,河源縣抗敵后援會的戰(zhàn)時(shí)工作隊(duì)也有40余人。

對這一時(shí)期的青年運(yùn)動,抗先東江區(qū)隊(duì)部主要干部林耀族、劉兆芳等說:“由于東江青年的自覺和上面各團(tuán)體的外來影響,東江青年在抗戰(zhàn)救國的最高目標(biāo)下,成立了許多新的團(tuán)體,奠定了日后東江青運(yùn)的基礎(chǔ)。”但是這個(gè)基礎(chǔ)還是薄弱的,整個(gè)東江流域真正組織起來的青年僅約2000人,而東江流域人口總數(shù)約四五百萬。

從1939年起,河源、龍川、和平、紫金、連平等地青年都覺醒起來,通過各種方式喚起民眾共同抗日。他們組成割禾隊(duì)幫助農(nóng)民秋收,開展動員民眾和教育民眾工作;組織戰(zhàn)區(qū)難民慰問隊(duì),調(diào)查惠陽難民所受日軍殘暴和虐殺情況,進(jìn)行難民教育;到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行家庭訪問,團(tuán)結(jié)和組織積極的青年干部,通過他們?nèi)訂T更多青年參加工作。他們本著赤膽忠心、不折不撓的精神,從事一切生產(chǎn)、護(hù)慰、民眾教育、社會服務(wù)、地方行政、軍隊(duì)政訓(xùn)、游擊作戰(zhàn)、組訓(xùn)青年等工作。抗先隊(duì)有的同志或因努力工作而壯烈成仁,或犧牲于對敵斗爭的戰(zhàn)場上,或因操勞過度而染病不起,為民族解放、社會進(jìn)步而流盡最后一滴血。更多的東江青年繼續(xù)堅(jiān)守崗位,直至抗戰(zhàn)勝利。

(轉(zhuǎn)載 河源日報(bào) 2019年5月5日 )

粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

粵公網(wǎng)安備 44160202000112號