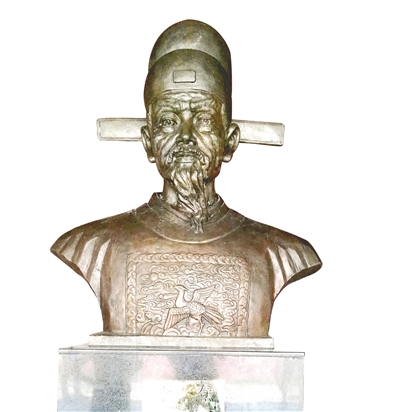

■源城區上城石獅李屋的李燾銅像

■修繕后的石獅李屋(李燾故居)舉辦關于傳承傳統文化的活動

春節將近,外出游子歸家,一家團聚在除夕。在河源上城,有這樣一個家族,祖孫三代傳承良好家風,在第三代上,家族聲望達到了頂峰。這就是上城石獅李氏家族。

一個望族的形成,要經過幾代人事業(功名)上的打拼和聲望的聚集,這不僅僅是家境殷富就能做到的。

作為河源城望族之一,李燾家族對河源城的扶貧濟困事業作出過不朽的貢獻,其后人也講述其“蹈義履仁,濟人約己”的家訓,為明朝河源的公益事業奉獻了自己的一份力量。

明弘治十三年(1500年),李燾的爺爺李景星,在11歲時從曾田落居到河源縣城開基創業,啟五房世系,幾代人都身體力行,與鄰為善,“蹈義履仁,濟人約己”,做了很多公益事業,李家的聲望很快達到頂峰。如今李氏后裔二十余世,子孫云礽,遍布中外。

本報記者 凌麗

李燾祖父李景星:正直仁善 福澤子孫

源城區石獅李屋所懸“三世二品”的三世,即是明代有“槎水之魁”之譽的李燾及其父親、祖父。從小聰明的李燾,有個善良大度的祖父——李景星。

明弘治十三年(1500年),11歲的李景星,牽著61歲陸奶奶的手,從曾田來到河源縣城(今源城區),在下城租借了一處地方(今明珠華庭西側),從此在河源安頓了下來,成為河源開先祠始祖。

3年后,14歲的李景星,與賢淑端莊的鄰家同年女孩潘氏結為夫妻,李氏家族由此在河源開基立業。

環境的改變,使得年少聰慧的李景星有了更多的見識。在祖母的悉心培育下,夫妻倆相親相愛,不斷成長。在社會交往中,李景星逐步懂得了做人做事須有遠慮、多積德行善、濟人約己、趨災避兇、謹慎從事的道理,形成了“蹈義履仁,濟人約己”的思想品德。

這條被李氏奉為圭臬、代代相傳的家訓,則源自朝廷封誥制詞。

朝廷因李燾政績卓著,封贈三代,誥贈其祖李景星的制詞中說:“奮跡孤遺,肇基儒業。蹈義履仁,罹難若神明之護;濟人約己,貽謀嚴奢蕩之防。”后人遂摘此聯句為家訓,遵循道義,嚴以律己,勤儉持家。

景星好仁,也體現在他給5個兒子的命名上。長子學孔,次子學顏,三子學曾,四子學思,五子學孟,其希望5子效仿孔子、顏回、曾子、子思、孟子這些大圣賢,崇儒尚禮,仁愛好義。

作為開先李氏家訓的“創始人”,李景星還有許多故事,被記載在族譜和縣志上。李氏后裔翻閱族譜或縣志時,看著他的祝壽詞、墓志銘,常為先祖的品德所感染。

被綁架臨危不懼

有一天,景星被匪徒抓去“吊參”(過去河源土話,綁架),索銀千兩。對著兇惡的匪徒,李景星并不害怕,緩緩說道:“給你錢,不要傷我,我家世代單傳,只我這個獨苗。”匪徒聽了,果然不傷他,索得錢銀,便放了他。

后來,匪徒被官府拿住,要嚴加懲罰。景星說:“他們也是貧家之子,生計無著,才出此下策,他們還有著善良之心,不曾傷我,官家可教訓他們,但不要過分嚴辦了。”

匪徒感動得涕泗交加。

官員亦稱賞,道:“你的后代將很有出息。”

還金勸醉

城中街坊鄰居陳懿寧,平時常酗酒。有一天,陳懿寧酒醉后身上的金錢不知在哪丟了,卻被李景星拾得。他知道陳懿寧素喜醉酒,打算奉勸一下他,便吩咐下人廷珊把錢先藏好。

陳懿寧酒醒后,醒來一摸腰間錢沒了,回家可咋交代呀?他頓時哭天喊地,遍尋不得。

李景星待他哭得差不多了,就上前正色道:“你整天酗酒,今日丟了錢,你自己應該好好地反省,有什么好怨天的?從現在起,你應該改過從新。”陳懿寧臉上有些悔意:“有此遭際,一回也怕,哪敢有第二回!”表示今后不再酗酒,李景星一笑,便叫廷珊把錢原封不動地奉還給陳懿寧。

陳懿寧謝天謝地,萬分激動,對李景星說:“包內有一百四十金,愿給你一半,以表謝意。”李景星笑著說:“我若是個貪財的人,此錢就隱瞞全要了,何必還要你的另一半呢?”幾番推卻,堅持不收。陳懿寧只好說:“既然公不收,那么給點錢廷珊也是應該的。”給錢廷珊,廷珊也推卻,說:“我的主人好義,我也應與主人一樣好義。”

李景星這種拾金不昧的義舉,得到了鄰里街坊的頌揚。

資助路費

助人進京當官

城中街坊有一家祖上軍職為百戶長,有后裔名叫張鏜,按明朝例,子孫可以襲祖軍職,或授予實職,或在家待召。在家待召者,雖是虛職,但應定期到兵部報到。因家境衰落,生活貧困,張鏜籌措不了遠赴京都襲職的路費,眼看再不按時報到,就要廢除職名了。

張鏜家里僅剩下一間破屋,沒辦法之下,他叫人寫了一張屋契,想將該屋以十金典當給李景星。李景星了解情況后,不但不收其屋契,并愿意全力資助其費用,使張鏜能按時赴京都報到,襲職而歸。

避居靜地防奢靡

1583年(明萬歷十一年)初春正月初六,這天,原河源縣城的居民們正忙碌著搬家,從下城搬入上城。經過12年陸陸續續的建設,河源新城(上城)初建成,縣令湯民仰率民遷入新城,士民從歸,熱鬧如市場。

李燾家也不例外,一同搬入了新城,入住今石獅李屋。

在搬入新城之前,李燾祖父李景星,曾經想搬到長塘路去(明萬歷時,河源最熱鬧的地方是河源學宮一帶,長塘路較為僻靜),人們都不知道為什么。他又想著要搬到鱷湖的前身——那時只是一個水塘的背面去,因為湖背不近市廛,僻靜。人們問:“別人家都喜歡住鬧市,買東西多方便啊,你怎么偏偏要去這么安靜的地方?”李景星說:“我不想子孫沾染到奢靡之氣。”

后來,那些住到鬧市里的人家,子孫很多都沾上了奢侈之風,家道中落,皆如李景星所料。

李景星死后,他的妻子潘夫人秉承丈夫崇儉之德。李燾的大伯伯李學孔年方弱冠時,花錢大方,與城中貴公子到處游玩。潘夫人告誡他說:“你沒有他們的富貴,卻學他們的奢侈,你說這樣子對不對?你爹說不要靠近鬧市居住,你忘記了嗎?”李學孔遂將奢靡的壞習氣改掉了。

正是因為這節儉而崇尚讀書的家風,李景星和李學孔、李學顏兩代之后,李家出了有“槎城之魁”之稱的李燾。

李燾父親李學顏:倡建上城 帶頭遷入

李學顏是李景星的第二個兒子,故事不少。上城能有今天的規模,他的貢獻甚大。

上城是元代前的故城,元末毀于戰火,民眾遂集居于下城及城郭周圍,下城便成了縣衙公署及民眾的集居地。自元末至明代隆慶年間的近300年間,故城(上城)已成荒山野嶺,荒冢遍地,人跡罕至。

但是,下城地低,常遇洪水侵襲。隆慶五年初夏(1571年5月24日),河源遭特大洪水,城中船只被狼兵(起源于明朝中葉,是明朝的精銳部隊,勇猛善戰,多次參與各地剿匪與對抗倭寇的戰爭,但也因為軍紀不佳,受百姓的畏懼與怨言)搶走,百姓無船可渡,倒塌房屋無數,溺死100多人。大水過后,民眾多無固定居所,為使百姓不屢遭洪災之苦,居家有所,必須從長計議,以求一勞永逸。

李學顏與教官莫文泰、撫瑤官謝成學、監生鄺京壽、長老邱鳳等為首倡,向縣令倡議建復故城(上城),得到180余人的積極響應。

遷建上城的始末,值得大書,此處略述學顏貢獻。李學顏在河源城頗受縉紳士大夫尊重,凡鄉中有大事,均樂意為公益事業出力。

因而,在遷建上城之始,學顏帶頭捐款,于是眾鄉紳積極捐資,多者二十金,少者一二金。當時的縣令福建莆田人林大黼見大家心齊,上請惠州府,得到回復,同意建城。

批復下來了,李學顏積極奔走,協調于官民之間,以使上城早日建成。

學顏在上城卜得一地,帶頭在上城建房,“石獅李屋”的雛形即成于彼時。一些固守下城舊屋產不愿遷居的人,也開始陸續遷建上城。

但因建城耗資巨大,后來的幾任縣令都沒有過問遷城之事。

萬歷六年戊寅(1578年),新任縣令江西泰和人曾守愚上任,決意用前任所議定方案,續舉建城之事。曾守愚籌集公款,李學顏身躬其事,倡議捐資,并負責巡工。

萬歷十年初夏(1582年),河源再次遭受特大洪水,造成嚴重的財產損失和人員傷亡,下城及三廓房屋受損嚴重。遷入上城,勢在必行。李學顏因之前“石獅李屋”已基本建好,年底時,率先遷入上城。之前不愿遷入的民眾,經過大洪水后,后悔當初未早作打算,于是紛紛在上城建房。經過半年的完善后,歷時12年斷斷續續的建設,歷經幾任縣令,上城建城終于完工。萬歷十一年正月初六(1583年1月29日),春節剛過,縣衙正式遷入上城。隨后,民眾也陸陸續續遷入。

其后,李學顏不顧年事已高,又開始四處奔走,策劃修渠筑湖,以確保城中安寧。萬歷二十年七月(1592年8月),李學顏病逝,享年77歲。李燾歸家丁憂。萬歷二十三年(1595年),李燾遵照父親生前遺愿及囑托,協助有司完成了對鱷湖的建設。

李學顏逝世后,河源民眾在他督教子弟的“天樂會所”中,為他立“尊德祠”,以不忘其德行。

時河南布政使司右參政、翰林院修撰官李維楨,為“尊德祠”撰碑文。文中有:“李公于全城有全力焉。吾儕小人,城以內夜戶不閉,城以外水不為災,而為用幾與造化爭衡,食其德而不思報,非人也!”

李燾:開挖鱷湖

明萬歷初,李燾父親李學顏,在河源東塢置房居住。遠在金華的李燾再三邀請他到身邊來,方便自己照顧,但李學顏沒有應允,不想遠行,留在河源,為下城遷上城的事務奔波費心。

萬歷十六年夏,京察結束后,45歲的李燾回鄉省親,為祖父母李景星、潘太夫人修墓。

萬歷二十年七月初七,77歲的李學顏去世。李燾回鄉丁憂。這是李燾在河源較久的一段時間,時年49歲。

萬歷二十三年,人們已遷入新城(上城)10多年了。

李燾與分守道鄭邦福、知府林國相等人一起,向陳蕖提出請求,要筑基蓄水、開挖鱷湖。原來,元末明初,河源數遭水患、寇患,如有一個大湖,可緩解此二患。

因而,陳蕖答應邑大夫李燾等的請求,為河源城鱷湖的開鑿提供了充足經費,鱷湖得以建成。

鱷湖關系著河源城的“休戚”,“為城之興廢所系”。待鱷湖修成后,“繞城之西而環其北,匯其東為鱷湖”,可以成為護城河,“歷千數百年而無患”。

于是李燾開渠引水35公里,使人引桂山水經瀧下(即雙下)、萬年基、木棉塘注入西門塘、北門塘和鱷湖,開渠引水35公里,形成環城湖池,百姓名湖曰“制府湖”,以紀念制府陳蕖。同時,鄉民感李氏恩德,為李燾父子建“尊德祠”,時翰林院編修李維楨為該祠撰寫碑文,該祠現已不存。

不久,李燾又到外地做官去了,直到萬歷二十八年(1600年),母親馬夫人去世,享年84歲,李燾再次回鄉丁憂。馬夫人是河源城著名孝子馬叔康的姐姐,“孝子里”地名,就是為紀念馬叔康而起。

1601年,李燾奉詔,在上城北門內正街建“天申世顯”牌坊。這個牌坊,是為李燾的爺爺李景星、奶奶潘太夫人建的。欽差總督兩廣兵部尚書戴燿,廣東布政司、惠州府、河源縣各級官員聯合署名。

對于河源人來說,李燾留下的不僅僅是那座400多年的石獅李屋,不僅僅是揚諸衡陽、廣西、云南等各地史料的“河源”地名,也不僅僅是現在仍未單獨印行的詩文集,更重要的是,他的在鄉生活,給邑人展現了一種士人清廉正直的清高品行,終生好學不倦、修身不斷的“茍日新”的生活態度,為民解憂、為鄉紓難的高尚品德。

幾百年后,民國時期,李氏后裔致力于修鳴鳳橋、飛鸞橋,興辦義學、創立開先小學等義舉,正是先祖家風的傳承與體現。目前,李燾后裔正在講述先祖故事,傳承家訓家風,通過弘揚先祖的道德風范,凝聚起族人的心,將先祖留給后人精神上的寶貴財富及優秀品德發揚光大。

(轉載 2020年1月19日 河源日報河源文史欄目)

粵公網安備 44160202000112號

粵公網安備 44160202000112號