■龍川縣佗城趙佗廣場 馮曉銘 攝

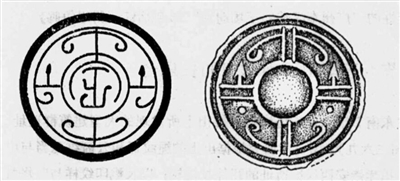

■五華長樂臺出土的箭紋瓦當 資料圖片

■2009年11月,省考古專家在佗城考察。 凌麗 攝

■龍川縣制作的佗城古城變遷圖 資料圖片

核心提示

趙佗于秦始皇三十三年(公元前214年)設(shè)置龍川縣后赴任首任縣令,直至公元前208年接替任囂任南海郡尉,這期間有6年在龍川縣。

文化作為人類社會的產(chǎn)物,它的生成、存在和變化發(fā)展,是受時間和空間制約的。在這短短的6年里,趙佗改變了龍川的人文生態(tài)。他推行許多大力促進龍川文明發(fā)展的措施,設(shè)置政區(qū)、移民實邊、開墾山林、修筑城池、興教辦學(xué)、推廣中原文化,做了許多開拓性工作,使古龍川成為南海郡的一個先進地區(qū),并帶動了整個東江流域的開發(fā)。

歷史的因緣際會,讓趙佗在當時特定的時間和空間里,在嶺南播下了中原文化的種子,萌芽了嶺南文化。專家認為,趙佗在任龍川縣令、南越王期間,使古龍川越人從原始社會末期跨過奴隸社會而直接進入更高一級的社會形態(tài)——封建社會,極大地推動了古龍川大地及嶺南地區(qū)的文明進程。龍川,也因之被視為嶺南文化發(fā)祥地之一。

書寫佗城2000多年傳奇

刀劍入庫,馬放南山。屠睢征南越時,用的是鐵血手段,桀驁不馴且處于半開化狀態(tài)的古越人不肯屈服。任囂與趙佗吸取了他的教訓(xùn),在各自的任上“撫綏有道”“又能和輯”,遂定粵。

初到南越,趙佗手下的兵士與“好相攻擊”的當?shù)卦饺宋帐盅院停餐ㄔO(shè)龍川美好家園。趙佗首先在偌大的龍川縣境內(nèi)尋一個地方作為縣治,建設(shè)城池。眾所周知,趙佗選定的治所在今佗城。從秦始皇三十三年被趙佗選中起,2000多年來,佗城一直是龍川縣府所在地。1941年起,這個小城改名為“佗城”,以紀念這位給古龍川和南越帶來中原文明之光的首任龍川令和后來的南越王。事實上,佗城之名由來已久,唐時即有“趙佗之城”的說法,宋時又常被稱作“尉佗城”,蘇轍曾將此稱呼入詩:“尉佗城下兩重陽,白酒黃雞意自長。”

先秦時期,嶺南無城池。城是階級社會的產(chǎn)物,是一個地方經(jīng)濟、政治、文化的中心,對區(qū)域經(jīng)濟文化發(fā)展作用很大。趙佗在嶺南筑城幾座,但佗城是他最早筑的城。直到民國時期,佗城一直是龍川縣城,也是東江重要都邑。

那么,佗城是如何從其他眾多候選地勝出呢?最重要的一個原因,是佗城的地理位置,位置重要,則在軍事與經(jīng)濟上都有重要作用。佗城位于東江岸邊和韓江上游,沿水路上可到江西,下可出羅浮到南海,還可順韓江至潮汕過閩越;陸路是當時嶺南東部與西部、東北部與南部往來的必經(jīng)之地,南可通羅浮、南海,東可通潮汕、閩越,西可至南雄、梅關(guān),北可出江西入中原。(王元林《龍川古道》)

第二個,佗城這一帶有一定的人口和社會基礎(chǔ)。那時古龍川大地的社會發(fā)展和嶺南地區(qū)一樣,都是很緩慢的。從已發(fā)現(xiàn)的數(shù)百處新石器時代遺址看,面積都不大,遺物也不豐富,相連成片的居址建筑罕有發(fā)現(xiàn)。粵東、珠三角和沿海地區(qū)的新石器時代遺址仍多坐落在河、海岸邊,先民以靠采集漁獵為生,制造的石器多為中小型斧鉞之類,鮮見大型的農(nóng)業(yè)工具,陶器也多是夾砂的炊煮器,大型容器很少,說明可貯藏的剩余食物不多,且器類簡單。至于成片的長期定居的農(nóng)業(yè)村落、冶鐵金屬場所、城堡建筑更是難尋蹤跡,說明那一時期,還只是刀耕火種的游耕農(nóng)業(yè)。(吳建華、劉佐泉《嶺南開拓者——趙佗》)

趙佗來到佗城時,看見的大約就是這樣的一片景象。他四處馳騁,發(fā)現(xiàn)此處有一定的人口基礎(chǔ),且地理位置重要,“阻山帶河,四面平曠,登山望景,惟此為中”(韋昌明《越井記》),易守難攻,水運方便,于是就在“嶅湖之東”,勘定為城池所在地。

關(guān)于趙佗定城池之事,佗城有一個傳說,當年柳城、黎咀、四都各地的人紛紛要求建城于彼地,趙佗說:“那就看哪個地方的土最重,就把城池設(shè)在哪里。”量土稱重那天,各地長老帶著土興高采烈地來了,最后稱的是佗城的一斗土比哪個地方的土都重上半斤,趙佗便宣布城池建在佗城。這當然只是一個傳說,但在那時的社會基礎(chǔ),也確實是佗城略勝一籌。我國歷史地理學(xué)科主要奠基人和開拓者譚其驤認為:“一地方至于創(chuàng)建縣治,大致可以表示該地開發(fā)已臻成熟。”由此可推斷,當時的龍川已是嶺南地較為發(fā)達的地區(qū)之一。

在佗城發(fā)現(xiàn)的較重要的新石器時期文化遺址,有坑子里、牛背嶺二處。坑子里在佗城西面,此處發(fā)現(xiàn)的雞形壺,是新石器末期粵東與粵東北文化類型中的典型器物,距今約3500年。坑子里遺址,多次被省考古研究所作為華南師范大學(xué)歷史學(xué)系、中山大學(xué)人類學(xué)系學(xué)生現(xiàn)場發(fā)掘?qū)嵙?xí)場所,于1962年列為廣東省文物保護單位。牛背嶺新石器文化遺址發(fā)現(xiàn)的石器工藝,基本與坑子里相同。

趙佗建城的同年,其上司任囂,亦修筑古番禺城,即今廣州。

趙佗在今佗城設(shè)縣治后,佗城即成為粵東重鎮(zhèn),曾為歷代縣、州、郡、路治所,除南朝陳時縣治一度北遷等少數(shù)時候外,歷代龍川縣治都設(shè)于龍川城(今佗城)。

龍川故城與趙佗故城疑云

限于當時的財力、物力及人力,佗城規(guī)模不大,筑的是方形土城。

龍川故城究竟在哪里,因為史料紛紜,自民國以來就有學(xué)者研究,已基本認定就是佗城。《元和郡縣志》卷34《嶺南道一》云:“龍川故城,在縣東北,水路一百七十五里,秦龍川地也。秦南海尉任囂病,召龍川令趙佗,授之以政,即此處也。”《太平寰宇記》卷159《循州》云:“古趙佗城西接嶅山,南臨浰水,嶅山在縣西北五里。龍川江舊名浰溪,自虔州安遠縣流至縣界。”《讀史方輿紀要》亦有類似記載。

據(jù)司徒尚紀稱,秦末趙佗在主要交通線上筑了幾座城,以加強嶺南防御力量,包括樂昌趙佗城、仁化城,英德、清遠萬人城等,但在趙佗所筑城中,最早的應(yīng)是今佗城,其范圍東至今老城街,西到城頭,南到縣前街,北至北角塘,周長約800米。城內(nèi)有越王井、越王廟,及與趙佗有關(guān)的遺址遺跡如故城舊基、趙佗故宅、趙佗臺、趙佗駑營處、趙佗跑馬射箭的馬箭崗、秦時北人后裔任姓住宅舊址等。這些舊跡,有些能從古籍中找到佐證。

宋熙寧年間(1069—1077年),秦時土城被擴大,改為磚城,并筑有護城河。在河源市恐龍博物館二樓的客家古邑展廳中,就展有一塊刻著“循州城磚”等字樣的宋磚。明弘治十八年(1525年)和嘉靖四十一年(1562年)又在宋城基礎(chǔ)上兩次擴建。

趙佗故宅正在其所筑的龍川城內(nèi),《輿地紀勝》引《循陽志》翁韶序云:“宋紹興十五年,知州韓京遷于城東,即尉佗之故基,在循州治西三十步”,又說:“趙佗為龍川令時,筑城居之,遺址猶存。”韋昌明《越井記》所記“南越王趙佗氏,昔令龍川時,建治于嶅湖之東”,龍川舊志亦有記載,趙佗遺址,有臺有井,“按為趙佗為縣令的龍川舊宅。”王永熙《重浚越王井記》亦記述說:“光孝寺,秦趙佗令龍川故署地也。”胡一鴻認為,“志紀治西之光孝寺,即王故宮。”趙佗在龍川時的故宅,在他代任南海尉后,大概在唐朝時這里就成了他的祠,宋代改為光孝寺。明、清多次重修,清同治年曾改為萬壽宮。民國年間,趙佗故居被征用為龍川一中校舍,后來部分被改建為民宅。有專家認為,趙佗故宅遺址對研究南越王趙佗在龍川的活動史跡具有重要的價值。

趙佗故宅遺址與越王井近在咫尺。從南越王廟不遠處的一條小巷進去,就可見這口有2200多年歷史、在《全唐文》中有記載的古井。韋昌明很喜歡這井里的水,他贊嘆道:“泉源出自嶅山,泉極清冽,味甘而香”“雖當亢旱,萬人汲之不竭”。越王井深11.3米,直徑1.2米,井沿用弧形紅砂巖石塊圍成,下部用青磚砌就。趙佗去了廣州后也打過一口井,該井在廣州越秀區(qū)應(yīng)元路廣東科學(xué)館后院內(nèi),又名九眼井,傳為趙佗所鑿,南漢主曾獨占此井,更名為玉龍泉,廣州人也在傳說,趙佗是飲了這井的井水,才活到100多歲的。

在東源縣燈塔鎮(zhèn)還有一個趙佗故城?因一些古籍有脫落文字并被相襲沿用,當?shù)匾膊尚帕诉@條信息并口口相傳,認為牛峙山的牛頸筋嶺上城堡舊址就是趙佗故城。2018年4月,省文物考古研究所會同河源市博物館、廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九二大隊的工作人員,對東源縣趙佗古城遺址進行了考古勘探與測繪,認為“趙佗故城”為明朝所建,清朝至少在乾隆時期已經(jīng)廢棄,其性質(zhì)可能與某種軍事要塞有關(guān)。惠州文化研究會副會長李明華表示,此遺址應(yīng)是明朝嘉靖二十一年河源知縣劉瑋筑的石城堡。

城外畋獵集訓(xùn)

那個風(fēng)一樣的男子,在空曠的龍川城郊策馬馳騁畋獵,訓(xùn)練士兵。

那么,趙佗的兵和馬,在哪里集訓(xùn),在哪里飲水?

在佗城,有兩個地方,一個叫馬箭崗,一個叫“馬屎瀝”,當?shù)厝舜鄠髦鼈兊墓适隆?/p>

馬箭崗在佗城城北,相傳是趙佗部隊騎射之地。佗城居民說,在上世紀70年代,這里曾是小型軍用飛機場。至今,這里仍保留著大片空地。龍川的舊縣志曾提到,龍川有營澗臺,有銅弩牙流出,皆銀黃雕縷。箭頭是兵器,老人視之為不祥之物,鄉(xiāng)民有撿拾到的,先拜祭一番,才把它收藏起來。鄉(xiāng)民說,那里是越王弩營處。

馬箭崗東北不遠處,有一條小溪,當?shù)厝朔Q“馬屎瀝”。在附近長大的居民說,這條小河的水像有馬屎馬尿的味道。當?shù)厝苏J為“馬屎瀝”是趙佗部隊飲馬之處。這些傳說,實際上正是未被佗城人遺忘的趙佗記憶之一。

趙佗在五華筑建了長樂臺

趙佗除了積極經(jīng)營龍川縣城外,還對古龍川縣各地進行了城市建設(shè)。趙佗稱王之后,仍很重視他的“興王之地”,除在都城番禺建筑了讓后世人嘆為觀止并留下諸多猜想的城池宮室外,還在古龍川縣東五華山下(今梅州市五華縣華城鎮(zhèn))“筑臺曰長樂”,為一組宮殿建筑群,占地有1萬多平方米。山頂平臺上是大型回廊式宮殿建筑基址,主體宮殿約占地達1400平方米,環(huán)繞主體宮殿的回廊呈“回”字形。在主體宮殿附近,發(fā)掘出數(shù)個輔助建筑遺址,如宮苑御花園、長達100多米的人工水渠、漏斗形水池等。考古工作者認為,該宮殿表現(xiàn)了高超的建筑藝術(shù),證明其時南越國宮殿建筑形式與中原地區(qū)的同類建筑有著大體相同的風(fēng)格,同樣流行高臺榭這種建筑形制。(《韓江流域再版漢代遺址的比較研究》,邱立誠,載《東南考古研究》第2輯)

長樂臺在五華縣華城鎮(zhèn)東南2000米處的塔崗村獅雄山上。五華舊名長樂。考古學(xué)者根據(jù)出土的繩紋瓦和云箭紋瓦當與廣州中山四路秦漢遺址、福建崇安西安城遺址的瓦件相比較,以及戳印紋樣與廣州西漢前墓的相比較都極其相似,由此判斷,長樂臺的建造、使用和廢棄,都在南越國時期。(楊鴻勛,《宮殿考古通論》)

長樂臺遺址并不像秦始皇墓一直埋在地下不見天日,清朝就有幾處文獻記載,梁廷楠《南越五主傳》中有云:“以龍川為興王地,就五華山下筑臺曰‘長樂’。”屈大均在《廣東新語》說:“在長樂縣五華山下者,曰‘長樂’,佗受漢封時所筑。長樂本龍川地。”楊輝把筑臺時間放到趙佗受任龍川令時:“佗略定楊粵,拜龍川令,筑臺于惠州長樂縣。”(《嶺海剩》)。舊時《五華縣志》多認為這是趙佗去了廣州之后的事,“佗行部于此,適漢使至,因筑以朝”“漢遣陸賈封佗為南越王,因筑臺于五華山下,曰‘長樂’”。

長樂臺不僅僅是個宮殿,它選址在此,亦有著防御的考量。嘉應(yīng)學(xué)院政法學(xué)院教授劉向明認為,順韓江上溯至梅江及其支流五華河,可到達南越王趙佗行宮之長樂臺。此臺的設(shè)置十分關(guān)鍵,一方可扼住梅江—韓江上游,起到加強對揭陽縣的聯(lián)系和控制的作用,另一方面可增強龍川的防衛(wèi),以進一步穩(wěn)固東江流域。(《從考古發(fā)現(xiàn)看東江在嶺南古史演進中的地位——兼論客家開基龍川》)

(轉(zhuǎn)載 2022年2月27日 河源日報河源史志欄目)

粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

粵公網(wǎng)安備 44160202000112號