住宿餐飲較快增長 批發零售穩步恢復

2023年,全市上下積極落實市委、市政府各項促消費政策措施,舉辦各種促消費活動,在全省發放多輪消費券的刺激下,疊加多個假期消費熱潮及“星稻田·音樂節”、“河源萬綠湖馬拉松”文體活動等利好因素,消費品市場加快恢復,住宿餐飲業等接觸性消費持續高位增長,我市消費品市場活躍有序,穩步增長。

一、市場運行情況及特點

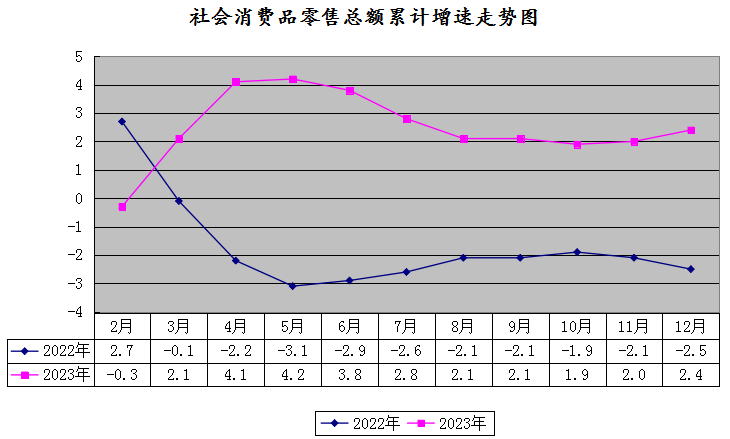

(一)消費品市場持續恢復。

2023年,河源實現社會消費品零售總額388.14億元,同比增長2.4%,比前三季度上升0.3個百分點。其中,限額以上單位實現零售額119.47億元,同比下降6.7%,降幅比前三季度收窄0.2個百分點。

按經營單位所在地分,城鎮實現消費品零售額296.32億元,同比增長2.2%;鄉村實現消費品零售額91.81億元,同比增長3.4%,鄉村增速比城鎮高1.2個百分點。

按消費形態分,全市實現商品零售額356.32億元,同比增長1.9%,其中限額以上商品零售額109.93億元,同比下降7.8%;餐飲收入31.81億元,同比增長9.2%,其中限額以上餐飲收入9.54億元,同比增長14.2%。餐飲收入比商品零售高7.3個百分點,其中限額以上餐飲收入比限額以上商品零售額高22.0個百分點。

(二)住宿餐飲業營業額增速比前三季度上升。

第四季度,在全省發放多輪消費券刺激下,疊加“萬綠湖馬拉松”文體活動及假期消費熱潮,全市住宿和餐飲業的營業額繼續保持兩位數增長,增幅比前三季度上升。2023年,批發業實現銷售額123.69億元,同比下降1.8%,降幅比前三季度擴大0.9個百分點;零售業實現銷售額296.30億元,同比增長0.2%,比前三季度回落0.8個百分點;住宿業實現營業額9.45億元,同比增長14.1%,比前三季度上升1.8個百分點;餐飲業實現營業額40.59億元,同比增11.9%,比前三季度上升1.4個百分點。

(三)商品類值當月零售比上月大面積回升。

12月,20類商品零售中,有16類商品零售額增速高于11月,比重為80%。從基本生活用品類看,糧油食品類同比增長11.1%,比上月上升6.5個百分點;飲料類同比增長24.1%,比上月上升13.7個百分點;服裝鞋帽類同比增長3.0%,比上月上升8.0個百分點;日用品類同比增長1.0%,比上月上升0.6個百分點;而煙酒類受二十支公司促銷政策客觀因素影響,同比略微下降1%,五類商品合計同比增長7.3%,比上月上升1.3個百分點,為限下評估作出了貢獻。從消費升級類商品看,通訊器材類同比增長62.9%,比上月上升45.3個百分點;金銀珠寶類同比下降0.9%,降幅比上月收窄42.5個百分點。從重點類值看,石油及制品類同比增長12.3%,比上月上升12.7個百分點;汽車類商品同比下降10.3%,降幅比上月收窄22.3個百分點;家用電器及音像器材類同比下降8.1%,降幅比上月收窄3.8個百分點。

表1 2023年限額以上批發零售業主要商品類別零售情況表

(四)縣域消費“五升三降”。

2023年,全市“五縣三區”社會消費品零售總額有五個縣實現正增長。其中,連平縣同比增長7.7%,增速最高,東源縣、紫金縣、龍川縣、和平縣分別同比增長7.6%、7.6%、7.4%、6.8%。源城區、高新區(僅限上)、江東新區受汽車市場低迷等因素影響,市場恢復略顯乏力,分別下降2.4%、47.4%、4.0%。對比一季度,源城區降幅收窄了1.6個百分點。

表2 2023年各縣區社會消費品零售總額情況表

二、消費市場的積極因素

(一)入庫單位拉動消費增長明顯。

在政府各部門配合聯動下,2023年,全市新入庫限額以上單位共10家,當月零售額增量3828.2萬,拉動全市12月社會消費品零售總額增長1.3個百分點,其中拉動全市12月限額以上零售額增長3.6個百分點;累計實現零售額增量26862.3萬,拉動全市社會消費品零售總額增長0.7個百分點,其中拉動全市限額以上零售額2.1個百分點;2022年年度入庫限額以上單位共55家,12月零售額增量2107.4萬,拉動12月社會消費品零售總額增長0.7個百分點,其中拉動全市12月限額以上零售額增長2.0個百分點;累計實現增量17771萬,拉動全市社會消費品零售總額增長0.5個百分點,其中拉動全市限額以上零售額增長1.4個百分點。

月度和年度入庫單位共同拉動全市12月社會消費品零售總額增長2.0個百分點,拉動全市社會消費品零售總額增長1.2個百分點,拉動消費增長明顯,入庫納統效果顯著。

(二)住宿餐飲業低基數疊加節日及文體活動等利好因素,保持高增速增長。

2022年,因疫情導致人員流動不大,住宿餐飲業基數較低。2023年一季度,疫情防控措施優化,人員流動性變大;第二季度,消費場景均已正常化,清明節、“五一”勞動節、端午節等節日都有消費熱潮,東源縣舉辦了“星稻田·音樂節”活動,邀請知名歌星到我市演出;第四季度市區舉辦了“萬綠湖馬拉松”活動,同時全省發放多輪消費券,我市參與單位較多。在諸多利好因素疊加下,全市限額以上住宿業實現營業額6.55億元,同比增長17.3%,限額以上餐飲業實現營業額7.34億元,同比增長14.4%,住宿和餐飲業保持較高增長速度。

(三)龍頭行業高于全省平均水平,穩定消費市場。

今年以來,出行場景正常化,節假日旅游熱潮帶動車輛流動變大。石油及制品類商品作為我市商品銷售的主要類值,2023年,全市限額以上石油及制品類商品實現零售額38.43億元,占全市限額以上商品零售額32.2%,同比增長2.3%,比全省平均水平(-1.7%)高4.0個百分點,拉動全市社會消費品零售總額增長0.2個百分點,其中拉動全市限額以上單位零售額增長0.7個百分點。

三、消費市場存在的問題

(一)各商品類值基本低于全省平均水平。

2023年,從全省統計月報公布的18個類值來看,我市有14個類別低于全省平均水平,占比將近八成。其中,與限下評估有關的類別糧油食品類、煙酒類、服裝鞋帽針紡織品類、日用品類商品分別低于全省平均水平2.2個、11.1個、24.5個、4.3個百分點;重點行業汽車類低于全省平均水平23.0個百分點;消費升級類的化妝品類、金銀珠寶類、通訊器材類分別低于全省40.2個、47.1個、19.0個百分點。

表3 2023年限額以上批發零售業商品類別零售與全省對比情況表

(二)限上單位經營情況負增長占比較高,法人高于個體,批零業高于住餐業。

2023年,全市共408家限額以上單位,其中法人298家,大個體110家。增速下降單位共194家,占比為47.5%,比前三季度收窄2.5個百分點。其中增速下降的法人149家,占比為50.0%;增速下降的大個體45家,占比為40.9%,法人比大個體高9.1個百分點。分行業看,批發業下降單位37家,占批發業單位66.1%;零售業下降單位104家,占零售業單位52.3%;住宿業下降單位22家,占住宿業單位33.8%;餐飲業下降單位31家,占餐飲業單位35.2%。批發零售業負增長單位占比高于住宿餐飲業20.7個百分點。

(三)汽車銷售是拉低增速的主要因素。

由于珠三角等市持續發放汽車消費補貼,導致我市汽車消費外流,同時受“炒車行”的影響,我市汽車銷售公司整體銷售情況不佳。2023年,全市共50家汽車零售企業,增速下降的有39家,占78%。實現零售額29.27億元,同比下降25.7%,拉低全市社會消費品零售總額2.7個百分點,剔除汽車類商品影響,我市社會消費品零售額增長5.1%。

四、促進消費品市場發展的建議

(一)促進我市基本生活類商品消費。

日常生活類商品是反映最基本消費的類別,是評估一個地方消費主要因素之一。建議出臺相關的促消費政策,增加居民在吃穿用類商品、家電類商品上的購買力和消費欲望,提振消費者信心。工會在發放慰問品時到限額以上單位進行采購,限額以上單位一般來說規模較大,商品選擇性較多,支持限額以上單位發展壯大,同時也拉動了日常消費的增長。持續完善我市促消費活動方案,確保活動見行見效,為明年消費市場進一步復蘇打下堅實的基礎。

(二)扶持中小微企業做強做大,增強企業競爭力。

中小微企業商品的銷售情況是評估地方消費的另外一個重要因素之一。2023年,批發業絕對量前10家單位負增長的有4家,絕對量后30家單位負增長的有27家;零售業絕對量前10家單位負增長有4家,絕對量后50家單位負增長有36家;住宿業絕對量前10家單位全部實現正增長,絕對量后20家單位負增長的有16家;餐飲業絕對量前10家單位負增長的僅有1家,絕對量后20家單位負增長的有17家。由此可見,中小微單位規模較小,受外界因素沖擊較為敏感,抗風險能力較低。目前我市小微企業比較多,涵蓋面比較廣,小微企業的銷售情況較為完整地反映我市消費市場的活力,建議做好中小微單位服務,扶持中小微單位做強做大,降低負增長單位比重,變短板為長板,拉動消費市場快速恢復,為評估我市消費提供重要保證。

(三)進一步加強入庫納統工作。

從年度入庫單位和月度入庫單位拉動作用看,成效顯著。建議各縣區要按照《河源市統計局關于進一步加強貿易單位入庫納統工作的通知》要求,加大挖掘力度。一是對在經濟普查過程中發現的達到限額以上標準的企業,要及時收集企業入庫材料入庫納統。二是發現暫時未達到限額以上標準,但潛力較好的企業,要定期跟蹤服務,積極培育,創造條件推動其盡快達標入庫。三是已達到限額以上企業規模,但登記注冊類型為產業活動單位的,根據實際情況推動轉型升級為法人單位,納入“四上”企業庫。四是推動本地傳統商貿企業“線上線下”融合發展,鼓勵推廣直播電商、社區電商、新零售等數字商務發展新模式,不斷提高網絡零售在消費品市場的份額。五是持續推進農產品電商化,加快培育一批本地農產品銷售企業,擴大全市農產品銷售規模。六是加大市場主體培育和政策激勵,建立多部門協作的長效促納統工作機制,充分挖掘一批優質的準限上商貿企業,形成新的消費增量。

粵公網安備 44160202000112號

粵公網安備 44160202000112號